赖振玉

我想,它是带着使命而出现的。如果不是身负使命,它也不会在时隔四十年后,被辗转地传送到我手机的微信里。

自有记忆以来,父亲早逝,家境贫寒,一直是一道令我过不去的坎。现如今回首,在当时的大环境里,自己算不上幸福,但也不至于很不幸。至少身边还有一位坚强,愿意身兼数职,任劳任怨地撑起家里所有大小事物的母亲。即便如此,兴许年轻气盛、也或许是响应为赋新词强说愁,以至于,我总感觉自己的内心深处,有许多无以名状,且说不清、道不明的烦恼:埋怨、憎恨、不甘、委屈、觉得上天对我不公……这些无形、莫名的烦恼,就像枝繁葉茂、盤根錯节的榕樹,不断向远处蔓延、向上生长,欣欣向荣地陪我渡过青葱岁月,走过壮年。

彼时,家常小事如:七早八早从被窝爬来做家务;赶在天微亮前去胶园拔胶丝,然后匆匆往回赶,洗漱上学;放学后,如遇着货车下货,得帮母亲把货物全都摆放在架子上,才开始做饭吃晚饭、写作业,如写不完,隔天早上四点起床继续写;学校放假,没上学的日子,每天吃过午饭,拖着不情不愿的脚步,跟母亲到胶园喷除草药,直至天黑才回家……这些一成不变、周而复始的生活常态,成了我青葱岁月里,想甩也甩不掉的日常。久而久之,也在不经意间,已经把自己推进了一个叫怨恨的死胡同里,而不可自拔。更可悲的是,无论尝试做出什么样的努力和改变,最后发觉自己还是身处在同样的死胡同里,不停地打转,永远找不到出口,看不到希望。

自我怜悯的思绪,伴我渡过了整个青葱岁月。

毕业后踏入社会工作,原以为埋怨、憎恨、不甘、委屈会随着年龄的增长,而有所改进或变少。可是万万没想到,它们却好像受到了充沛的养分滋养一样,有茁壮成参天大树的趋势。那些积压在内心深处,无以名状的烦恼,就像长在身上的刺,时刻感觉到它在隐隐作痛,然而却苦于无法找到剔除的方法。我常常以各式各样的训练、心理课程、佛教开示,来舒缓内心的烦恼。可我知道,那些原以为已经消失了的痛,它会在夜深人静的时候,无声无息地再次出现。就这样吧,我放弃了做些无谓的挣扎,选择无奈地,带着这些忽隐忽现的痛,跨过壮年,迈入中年。

然而,一则旧新闻,让原本已经打算抱着“就这样吧”心态的我,看到了转机。这则新闻剪报,还是我嫂嫂一位在镇上会馆工作的朋友,在会馆进行一年一度大扫除、整理、丢弃旧物期间,无意之中看到的。于是,那位热心的朋友,就用手机拍下这则旧新闻,传送给我嫂嫂,然后再辗转地传送到我手机的微信里。

普普通通、简简单单,含有三张黑白照片的一则旧社会新闻,跟我现今在报章上看到的社会新闻没什么两样。反反复复看的时候,思绪已然如一位旁观者,不再有受害者心态的波动。那一刻,我很肯定地知道,它莫名地成了治愈我憎恨父亲意外早逝的良药。

当时还年轻的母亲,出现在其中的两张照片。无语问苍天,说的是那张拍到母亲呆坐在旧家门槛、一脸绝望表情的照片。另一张照片则报道:不幸事件导致xxx女士顿失支柱,独养三女一男幼孩的处境,令人难过伤心。而我竟然在照片中,看到当时只有六岁,身穿一条小裙子、天真无邪的自己,两手置放在双膝上,乖巧地坐在伤心不已的母亲身旁。年长我两岁的姐姐,小身板却倚靠在离椅子不远的墙角,一脸茫然地望着始终低着头的母亲……

如今,出现在微信里的黑白新闻已变得泛黄、陈旧不堪。它之前一直被堆放在会馆的角落里蒙尘,就像那些被积压在我内心深处,无以名状的烦恼一样,长达几十年之久。一次大扫除、整理、整顿的无心之举,让它得以重见天日,也促使我凭藉这一则旧新闻,重新直面当时的情景,借机审视自己的内心,继而剔除原本就不该长在身上的刺。

现在回想起来,生活在那个年代的大环境里,谁家的家境不贫寒?谁家没有一本难念的经?谁家没有各自的难处?哪个同学不都是带着只有一粒鸡蛋或一根腊肠配白饭的便当去学校?哪位同学可以活得像个大爷似而不需要帮忙家里干活?哪位住在园丘、家里从事割胶行业的同学,不需在课余时间,帮忙拔胶丝,收胶水,制作胶片?有哪位同学无需在雨过天晴后,向学校请假,为的是帮父母完成割早、午双胶工?又有哪位同学的父母,能够抽空出席家长会、运动会?那些根深蒂固、长在暗无天日的牛角尖里,并且已经发黑发臭的不净烦恼,时至今日,随着被整理、被清除厚尘、被拿起、被重看、被回顾、被丢弃的旧新闻,一起烟消云散。

一则不起眼、年代久远的旧新闻,时隔四十年,它带着使命,重新出现在照片中小女孩的眼前。协助长大成人后的我,跨过埋怨、憎恨、不甘、委屈、不公那几道一直被无限放大的坎;引领困在死胡同里不停打转的我,找到出口,看到希望。

本篇作品入围人间烟火年度散文奖,获得 RM50 稿酬,并有机会赢得高达 RM1000 奖金。更多详情 ≫

Photo by Kelsey He on Unsplash

支持作者

喜欢这个作品?请略表心意。

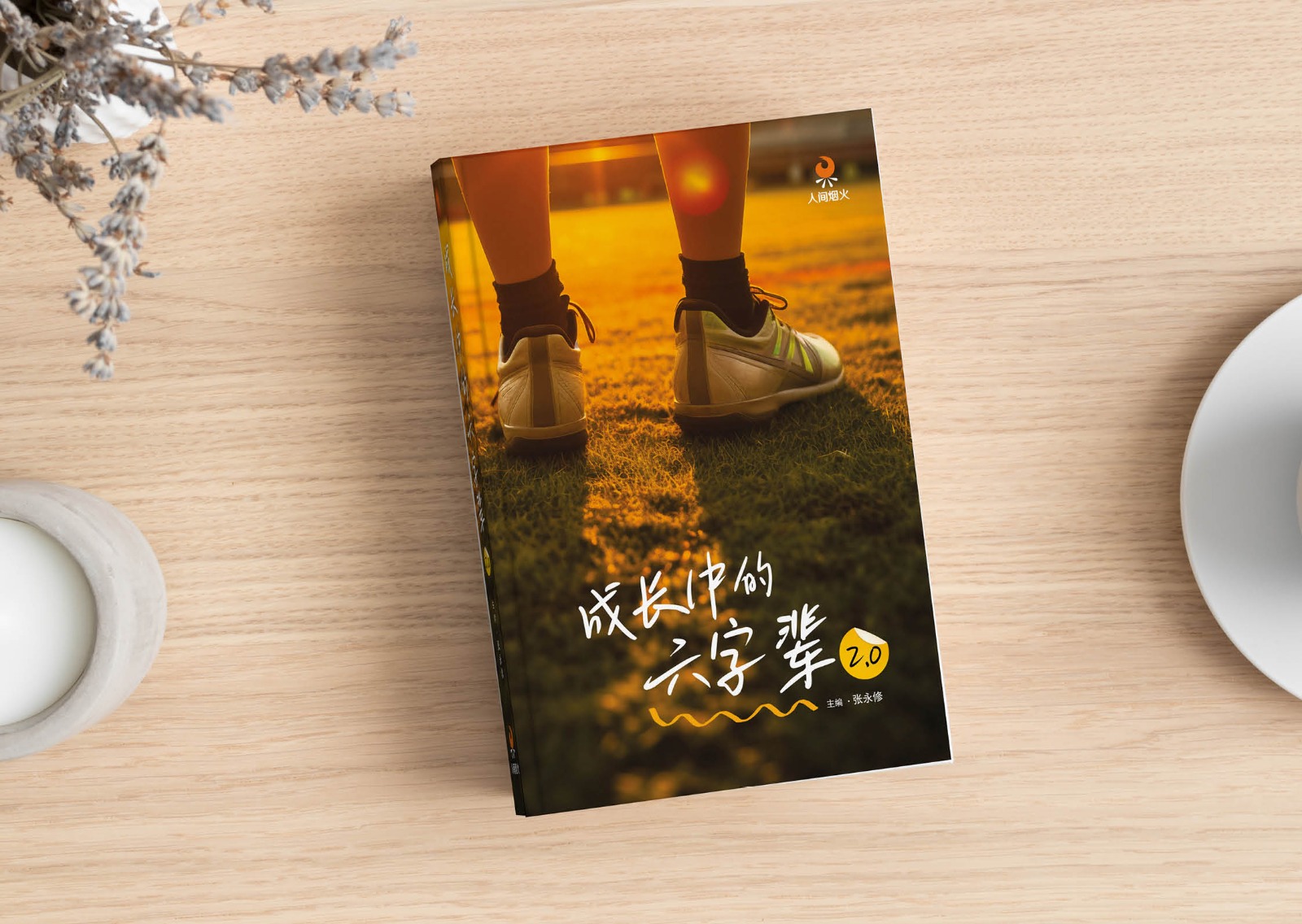

从1986年《成长中的六字辈》到38年后的今天,六字辈的故事重新启航!张永修主编的《成长中的六字辈 2.0》不仅是文字的汇聚,更是岁月的见证。曾经的年轻写手们,如今历经人生起伏,以成熟的笔触展现生命的深度。

这部文集集结了35位六字辈作者的珍贵作品,值得收藏,一再品读。

从1986年《成长中的六字辈》到38年后的今天,六字辈的故事重新启航!张永修主编的《成长中的六字辈 2.0》不仅是文字的汇聚,更是岁月的见证。曾经的年轻写手们,如今历经人生起伏,以成熟的笔触展现生命的深度。

这部文集集结了35位六字辈作者的珍贵作品,值得收藏,一再品读。六字辈再聚首:《成长中的六字辈 2.0》人生新篇章的共鸣之声 ≫