Xiao Hui

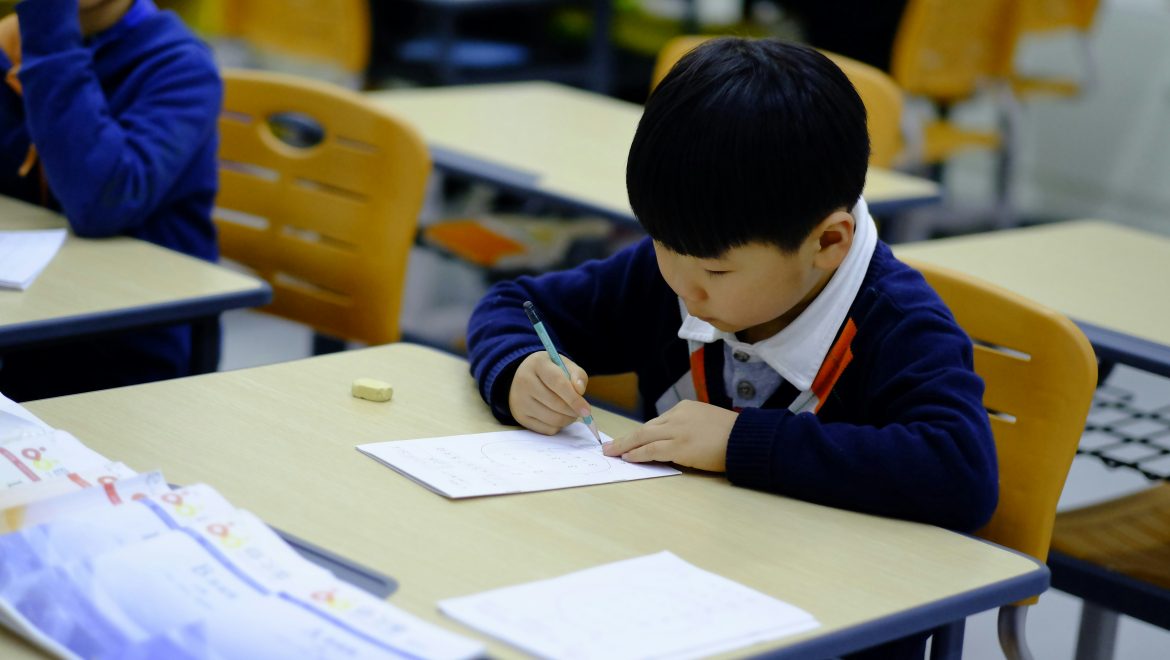

上周回家,推开小侄子房门的瞬间,我愣住。书桌上堆满练习册,墙上贴着密密麻麻的英语单词和数学公式,地上甚至散落着几张刚写完的试卷。屋里异常安静,只有笔尖划过纸张的沙沙声。他低着头,埋首于作业,嘴里小声念着什么,眉头紧锁,眼神空洞,仿佛这不是学习,而是一场无止境的机械劳作。我站在门口,心里莫名泛起一阵酸楚。这不就是曾经的我吗?

那时候,我的书包里永远塞满卷子,书桌上摆着厚厚的教辅资料,日程表排得满满当当。清晨六点,闹钟准时响起,我几乎是条件反射般从床上弹起,匆匆洗漱,狼吞虎咽地吃几口早餐,然后背着沉重的书包奔向学校。一天的课程紧锣密鼓,语文、数学、物理、化学,下课铃声意味着下一场战斗即将打响,短暂的午饭时间也充满焦虑,同学们的对话永远离不开考试:“今天数学测验你考了多少分?”“那道压轴题你做出来了吗?”

放学后,我还要奔赴各种补习班,等到夜色沉沉,拖着疲惫的身躯回到家,迎接我的仍是厚厚一叠作业。父母的第一句话从来不是“今天过得开心吗?”,而是“作业做完了吗?”等到终于完成所有任务,时针已指向深夜。我盯着眼前堆积如山的试卷,脑袋发胀,眼睛酸涩,却不敢停下。不能松懈,不能落后。我在心里对自己说。

在这样的环境下,我们学会快速解题,学会高效刷题,学会如何在有限时间内获得最高分。可与此同时,我们也渐渐失去对知识的好奇,失去独立思考的能力,甚至忘记自己为什么而学。我们就这样一点点被训练成一只“鸭子”。

填鸭式教育就像一条流水线,将学生一个个送进“知识加工厂”,反复灌输、填充、塑造,直至他们变成符合标准的“产品”。它告诉我们正确答案只有一个,解题方法只有一条,衡量一个学生的唯一标准是分数。我们被灌输大量知识,却不被教导如何思考;我们被训练解题技巧,却从未学会如何面对真正的问题。久而久之,我们习惯等待喂食,习惯被安排,习惯让别人替我们决定:“你该学什么,你该怎么做。”

小时候,我喜欢画画,可到了初中,老师说:“画画是兴趣,不能当饭吃。”父母叹了口气:“你还是把时间花在数学上吧,考试才是最重要的。”我听话地收起画笔,开始把所有精力投入到刷题之中。某个晚上,我难得地放松一下,偷偷看了一部电影。电影里的人物热烈地讨论着梦想、自由、人生,我看得热血沸腾,内心涌起无数思考,想要写下来,想要表达,想要与人分享,但电影结束后,我回头看了一眼桌上堆积如山的习题册,瞬间被拉回现实。我深吸一口气,默默关掉电脑,重新拿起笔。

就这样,我努力成为一个“优秀的学生”,最终考上一所不错的大学。按理说这是“成功”的标志,是所有人期待的结局。可真正走进大学的那一天,我却发现自己迷失方向。我不知道自己喜欢什么,不知道自己擅长什么,甚至不知道该如何思考。

以前,学习的目的很明确。为了考试,为了高分,为了考上好大学。可当这一切都完成后,我却发现自己竟然不知道接下来该做什么。身边的同学各自寻找着自己的兴趣,而我却茫然地刷着手机,翻看着别人的故事,才猛然意识到:除了考试,我什么都不会。

大学课堂上,老师不再提供标准答案,很多问题没有固定的解法,需要我们自己去探索、思考,可我却发现自己完全不知道该怎么办。我开始害怕那些没有标准答案的题目,害怕做决定,害怕犯错。曾经,考试给了我清晰的目标:找到正确答案,填在空格里,但现实世界里没有人会告诉你正确答案是什么。我选择继续跟随大多数人的脚步,毕业后进入一家体面的公司,成为一名职场人。每天朝九晚五,完成上级安排的任务,日复一日,按部就班。工作内容虽然不难,但也毫无激情,而我发现身边那些曾经的“优等生”们也都和我一样:习惯等待指令,习惯机械地执行,却不敢主动去创造改变。

回过头来看,我开始怀疑自己十几年寒窗苦读,究竟换来了什么?如果努力学习是为了过上更好的生活,那为什么如今的我却过得如此麻木?如果知识真的能带来智慧,那为什么我们这一代人反而越来越不会思考?小时候那个喜欢画画、喜欢提问、充满好奇心的孩子到底去了哪里?我什么时候变成了一只等待被喂食、等待指示的“鸭子”?

我看着小侄子,他才刚上小学就已经开始经历这样的生活。我想告诉他分数不是一切,学习的意义不仅仅是考试,人生远不止这一条路,但在这个社会环境里,我知道这番话是那么无力。我希望未来的孩子们不再只是为了考试而学习,而是真正学会思考,学会探索,学会创造。我希望他们不会变成鸭子。

Photo by Jerry Wang on Unsplash

支持作者

喜欢这个作品?请略表心意。

从1986年《成长中的六字辈》到38年后的今天,六字辈的故事重新启航!张永修主编的《成长中的六字辈 2.0》不仅是文字的汇聚,更是岁月的见证。曾经的年轻写手们,如今历经人生起伏,以成熟的笔触展现生命的深度。

这部文集集结了35位六字辈作者的珍贵作品,值得收藏,一再品读。

从1986年《成长中的六字辈》到38年后的今天,六字辈的故事重新启航!张永修主编的《成长中的六字辈 2.0》不仅是文字的汇聚,更是岁月的见证。曾经的年轻写手们,如今历经人生起伏,以成熟的笔触展现生命的深度。

这部文集集结了35位六字辈作者的珍贵作品,值得收藏,一再品读。六字辈再聚首:《成长中的六字辈 2.0》人生新篇章的共鸣之声 ≫